九州が動く、産業が変わる ― 地方創生の現場から見える未来

- コンサルティング

- 製造業

- ものづくり

目次

TSMC進出を契機に、九州の製造業が再び熱を帯びている。

地方の再生を「金融×製造業×コンサルティング」で支える。

オーツー・パートナーズとFFGが挑む、“民間主導型地方創生”の最前線とは。

Podcast『製造業進化論-技術とデジタルと経営と-』

オーツー・パートナーズ制作Podcast番組『製造業進化論-技術とデジタルと経営と-』にて、本コラムを執筆した松本哲治が『地方創生と製造業』をテーマにトーク。MCは当社取締役の勝見靖英が務めます。

1 はじめに ― 地方創生の主役は「製造業」である

日本の地方は今、かつてない構造変化の真っただ中にあります。少子高齢化に伴う人口減少、東京圏への人材流出、そして長年の産業空洞化――。この三重苦に直面する中で、「どうすれば地方が再び稼ぐ力を取り戻せるか」が、国家的なテーマとなっています。

その答えの一つが「製造業」です。製造業は、単なるモノづくりの産業ではなく、地域経済の“屋台骨”として雇用・教育・インフラ投資・技術承継のすべてを牽引してきました。つまり、製造業の再構築なくして地方創生は成立しない――そう言っても過言ではありません。

そして、その最前線にあるのが「九州」です。いま、九州では半導体をはじめとする新しい産業集積が進み、日本全体の製造業地図を塗り替えようとしています。

2 九州経済圏の現状 ― 「10%経済圏」の強みと課題

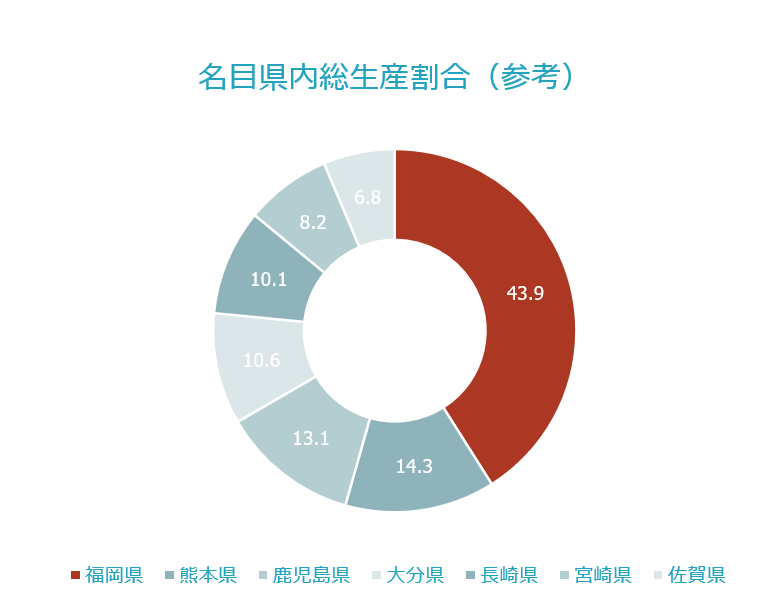

九州は、日本のGDPと人口のいずれも全国の約10%を占める“10%経済圏”です。

2022年度の名目県内総生産は約54兆円(※2025年9月時点の内閣府県民経済計算より)、もし単独の国として換算すれば世界第40位前後に位置する規模となります。構造的には、福岡県が九州全体の約半分を占める「商業・サービス経済圏」であり、その他の県が残り半分を分担する「製造・一次産業経済圏」として機能しています。特に北九州から大分にかけては、鉄鋼・機械・電子部品など重厚長大型産業が歴史的に集積しており、これが今日の産業インフラの基盤となっています。

加えて、地理的優位性も見逃せません。九州はアジアに最も近い日本のゲートウェイであり、港湾・空港インフラ、電力コスト、土地コストのいずれも全国水準より低い。これらの立地優位が、外資誘致と輸出型産業を後押ししています。

一方で、課題も明確です。九州全体のGDPに占める製造業比率は約15%と全国平均(約20%)を下回っており、商業都市である福岡が平均を押し下げる形になっています。とはいえ、佐賀県・大分県では製造業比率が全国平均を上回るなど、地域によって明確な個性と強みが共存しているのも特徴です。

3 「シリコンアイランド九州」再び ― TSMC進出がもたらす産業の再編

九州の変化を象徴するのが、台湾TSMCによる熊本進出です。実は九州は、1980年代に「シリコンアイランド」と呼ばれ、日本の半導体生産の約4割を担う一大拠点でした。しかし2000年代以降、韓国・台湾との競争激化により地位を失っていました。その九州が今、TSMCの進出を契機に「半導体産業の聖地」として復活しつつあります。菊陽町に建設された第1工場はすでに稼働を開始し、第2工場も2027年の稼働を目指して建設が進行中です。

TSMC投資がもたらす経済波及効果

TSMCの投資総額は第1・第2工場合わせて約3兆円。熊本県だけで10兆円、九州全体では20兆円にのぼる経済波及効果が見込まれています。

この巨大投資は、装置メーカー・素材メーカーの誘致を加速させました。東京エレクトロン九州が約300億円で新開発棟を建設し、荏原製作所は熊本事業所の新生産棟を稼働。その他にも、信越化学、住友化学、SCREENホールディングスなどが相次いで設備投資を拡大しています。こうして形成されつつあるのが、「かつての「シリコンアイランド九州」の再来とも言える新たな半導体産業クラスターです。

雇用創出と人の流れ

熊本県と関連企業の立地協定はすでに60件を超え、雇用創出は5,000人規模に達すると見られます。TSMCの工場立地以降、菊陽町では台湾人居住者が400人増加するなど、人的交流の面でも新しい潮流が生まれています。これは、製造業が地域に“人の流れ”を生み出す力を持つことの証左であると捉えています。。

さらに注目すべきは、TSMCが「現地化」を重視している点です。同社は今後、日本人技術者への置き換えを進め、設備・資材の現地調達比率を高める方針を明言しています。つまり熊本工場は、単なる外資誘致ではなく、「地域共創型製造拠点」へと進化しつつあるのです。

4 地方創生と製造業 ― 公共政策から“民間主導型”へ

こうした九州の変化は、単なる景気循環ではありません。「地方創生の重心が公共政策から民間主導へ移った」という構造転換の兆しではないかと私たちは考えます。

従来の地方創生策は、補助金・インフラ整備・誘致政策といった“支援型”が中心でした。しかし今日の地方創生は、地域企業が自ら稼ぐ力を取り戻す“実装型”へと移行しています。

その中核を担うのが「製造業×金融×コンサルティング」という民間連携の仕組みです。この新しい構造こそ、ふくおかフィナンシャルグループ(以下、FFG)とオーツー・パートナーズ(以下、O2P)とによる資本業務提携の意義を象徴しています。

5 FFG×O2P資本業務提携 ― 「金融×製造業知見」による地域変革モデル

背景:FFGインダストリーズとの協働

FFGとO2Pの協業は、2023年12月に始まりました。当時、FFGは製造業支援を目的に「FFGインダストリーズ」を設立し、発注者とサプライヤーを結ぶマッチング事業を展開されていました。しかし、銀行員が製造業の現場に入り込んでも、十分な知見がなく商談を深めづらいという課題があったのです。

このとき、O2Pの“製造業専門コンサルティング”が活きました。O2Pは、事業スケール化のための戦略立案にとどまらず、自動化設備導入の提案、エンジニア同行による営業支援など、実行段階まで踏み込んだ支援を行い、この「構想と実行の両輪」が評価され、資本業務提携へと発展しました。

現在では、九州の大手半導体メーカー・ローム・アポロ社との共同プロジェクトを実施しています。O2Pは調達部門へのサプライヤー紹介や購買最適化スキームの構築など、具体的な事業成果を生み出しています。

意義:地方金融の“変革ドライバー”としての製造業支援

従来、銀行業務は融資や資金仲介が中心でした。しかし、製造業の再生に必要なのは「資金」ではなく「知見」と「人材」です。FFGとO2Pの提携は、まさにこの構造を変える試みです。

FFGの担当者は、従来の金融マンから「金融×技術×コンサルティング」を兼ね備えた課題解決人材・変革人材へと変わりはじめています。その結果、FFGが地域企業への価値提供は、資金調達支援から経営・生産改革支援へと拡大され、地域金融機関の存在意義そのものがアップデートされています。

O2Pにとっても、この提携は自らの経営理念を実践する重要なプロジェクトです。O2Pのモットーである「口も出しますが手も出します」というスタイルが、金融の現場と融合し、“地方創生”を体現する取り組みとなりました。

6 九州発GCT企業構想 ― ミルキーウェイ型産業への転換

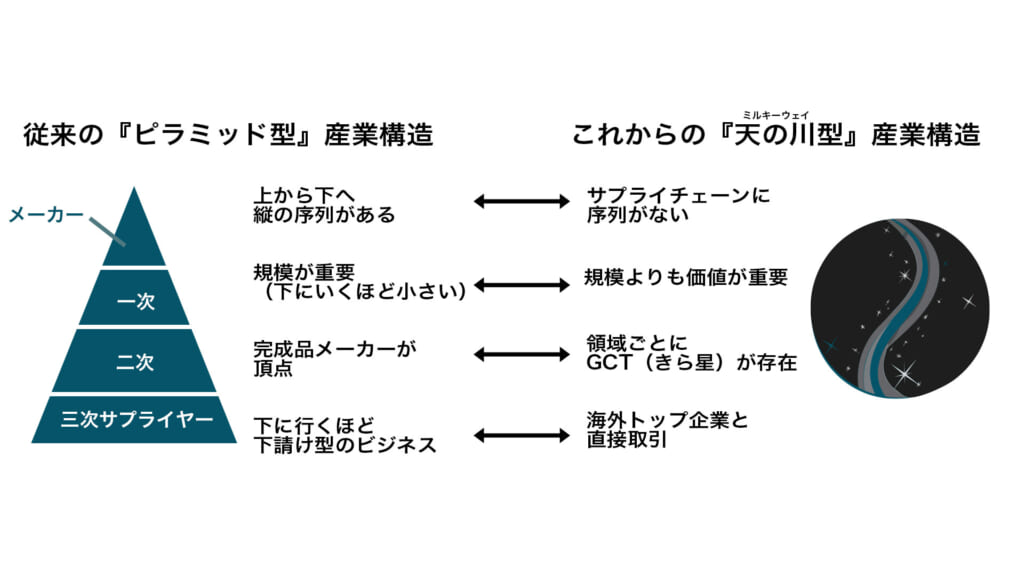

O2Pが提唱する「GCT(Global Core Top)企業」とは、規模や階層ではなく“価値”で勝負する製造業企業を指します。従来の製造業は、完成品メーカーを頂点としたピラミッド構造でしたが、これからは横に連なる星々=ミルキーウェイ型構造が必要です。

小さくても技術力と独自価値で光る企業が、グローバルサプライチェーンの中で存在感を発揮する。そのような企業を、九州から一社でも多く生み出すことが私たちの使命です。

このGCT構想を通じて、以下の「三層構造の地方創生」を進めていきます。

- 地域中小企業の自立的成長

- 金融機関の新ビジネスモデル創出

- 産学官連携による人材エコシステム形成

7 おわりに ― 「地方×製造業×民間連携」こそが日本再生の道

地方創生は国や行政だけに依存するものではありません。地域に根ざした民間企業が互いの強みを掛け合わせ、持続的に価値を生み出すことこそが本質です。九州で進む「製造業×金融×コンサルティング」の連携は、そのモデルの一つを提示すると自負しています。

地方の製造業が元気になれば、雇用が生まれ、人が集まり、地域が再び活気づく。

その力を誰よりも信じ、私たちオーツー・パートナーズは、FFGをはじめとする多様なパートナーと共に、九州から「GCT企業」を生み出し、地方創生の新しいモデルを日本全国に広げてまいります。