『自ら問いを立て、答えを創り出す力』 ~神山まるごと高専Hanabiチームが語るFRCから得た学び~

- コンサルティング

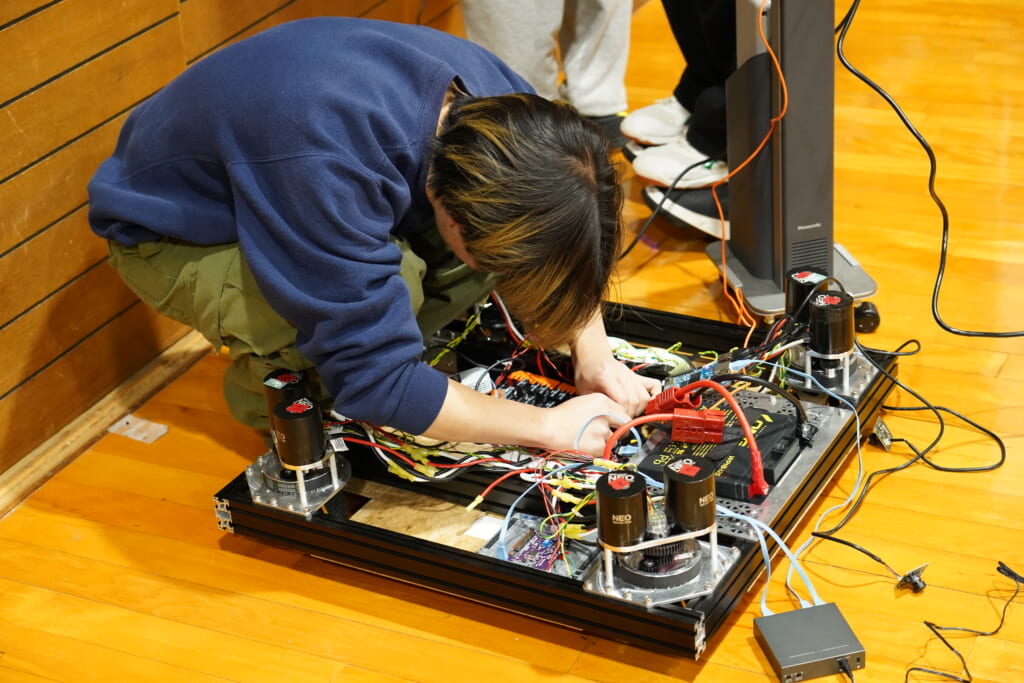

- ものづくり

目次

【神山まるごと高専Hanabiチームについて】

徳島県神山町の私立「神山まるごと高専(神山まるごと高等専門学校)」の学校公認ロボコンチーム。国際ロボット競技会 FIRST Robotics Competition(FRC) に参戦しています。スローガンは「Get it, Give it, Hanabit!」。日本初の“学校公認”FRCチームとして2023年に発足。

主な実績

・2024年(CRESCENDO)ハワイ地域大会:**Rookie Inspiration Award(新人賞)**受賞。

・2025年(REEFSCAPE)ミッドウエスト地域大会(米・イリノイ州アーリントンハイツ、3/26–3/29)

【国際ロボット競技会 FIRST Robotics Competition(FRC)とは】

高校生チームが自作ロボットで競技を行う国際大会。毎年異なるテーマの競技が設定され、チームは約6週間でロボットを設計・製作して競う。技術力だけでなく、資金調達や社会貢献活動も評価対象となる総合的な大会。

【神山まるごと高専Hanabiチームとオーツー・パートナーズについて】

2025年3月より、同チームへブロンズパートナーとして参画。詳しくは下記リリースを参照。

https://9494hanabi.com/posts/033/

青木 今回は、FRC(FIRST Robotics Competition)のシカゴ大会へ参加した神山まるごと高専のHanabiチームの皆さんに、大会に向けての活動や世界中から集まったライバル達との交流で感じたことをお話いただこうと思います。

学校の授業では多くの場合、問題が明確に定義され、解き方も教えられます。しかし、皆さんが取り組んでいるFRCの世界では、何が問題なのかを自分達で見つけ出し、どう解決するかも自分達で考えなければなりません。この経験は、まさに社会に出てから求められる「自ら問いを立て、答えを創り出す力」そのものです。

本日は以下の5つのテーマを通じて、皆さんがどのような気づきを得たのかを伺いたいと思います。

- 問題への着眼

- 変化への対応

- 国際舞台での気づき

- 企業との連携に期待するところ

- イノベーション創出を経験し気づいたこと

皆さんの経験は、私たちの活力にもなりますので、よろしくお願いします。

1 問題への着眼

青木 初めて皆さんとお話したのは、Hanabiチームの活動への出資に関するお話でしたね。もちろんチームとして資金集めは重要な活動のひとつですが、「今本当に必要なのはそれだけではない。ロボット開発を進める上で、専門的なアドバイスなども必要なのではないか」という話をさせていただき、オーツー・パートナーズによるロボット開発支援の機会に繋がりました。

「お金」というテーマに意識が集中していたと思いますが、着眼点をずらされた話をされた当時の率直な想いを聞かせてください。

石原 歩真さん 正直に申し上げると、当時は資金問題が目の前にあまりにも大きく立ちはだかっていて、その奥にある本質的な部分にまで意識が及んでいませんでした。「大会に出場するためには、まず資金を集めなければならない」という思いが非常に強く、それ以外のことを考える余裕がなかったというのが実情です。

技術開発に関しては、研究機関や製造業の方々からも支援のお話をいただいていました。しかし、お話が途中で頓挫してしまったこともあり、企業の方々がどこまで私たちの活動にコミットして支援してくださるのか、正直なところ不透明な部分がありました。そうした不確定要素も含めて、当時は壁に直面していました。

ただ、今振り返ってみると、大会でロボットの性能で負けた経験や、FRCだけでなく機械工学の基礎に立ち返って勉強する中で、専門的な知識の重要性を痛感しています。「活動資金」の背後に、技術的課題もあったと思っています。

青木 それは非常に重要な気づきですね。問題を多面的に捉える力、つまり「問題着眼力」は、社会に出てからも常に求められるスキルです。表出化している問題と、その根本原因は往々にして異なります。

FRCのレギュレーションでは、ロボットの競技性能だけでなく、資金調達という営業力や、アウトリーチ(社会貢献活動)も評価項目に含まれています。これらの活動を今後さらに良くしていくために、現在はどのような問題意識を持って取り組んでいますか。

中渓 一心さん 2年間の活動を通じて常に課題だと感じていたのは、メンバーが複数の役割を掛け持ちしてしまう点です。これは単なる人手不足の問題ではなく、もっと構造的な問題だと気づきました。

掛け持ちをすると、一つの仕事に集中してコミットすることが難しくなります。かといって、私が担当を外れると他の問題が発生してしまう状況でした。これは個人の能力の問題ではなく、チーム運営の設計に問題があったのだと今は理解しています。

今後は、どの時期にどの仕事が忙しくなるのかを明確にし、メンバーの担当が重ならないようにうまく調整していくような、計画的な人員配置が必要だと考えています。つまり、「人が足りない」という表面的な問題ではなく、「どう効率的にチームを運営するか」という戦略的な問題として捉え直すべきだったということです。

石原 歩真さん メンバーは皆、Hanabi以外の活動も多く抱えているため、全員がHanabiにコミットできる状況ではありません。

また、FRCはロボットコンテストでありながら、アワードを獲得するためには社会貢献活動などのアウトリーチも重要視されます。ロボット製作以外に求められることが多いのが現実です。

活動を通して、「何に重点を置いて行動するのが最適なのか」という問いを常に自分達に投げかけることが大事だと気づきました。限られたリソースの中で何を優先すべきかを自分達で判断しなければならない。これが社会に出てからも求められる思考プロセスなのだと実感しています。

青木 まさにその通りですね。皆さんは今後、ロボット分野に限らず、様々なものづくりや新しい価値を創造する活動に時間を費やすことになると思います。その際、純粋な開発だけに時間を割けるわけではなく、製品を買ってもらうための営業活動や、製作のための資金調達も必要になります。

FRCの活動は、まさにその縮図です。「何が本当の問題なのか」を見極める問題着眼力を、この経験を通じて磨いていくことは、将来にわたって大きな財産になるはずです。

2 変化への対応

青木 FRCでは、レギュレーション発表から大会までの期間が非常に短く、しかも現地に行ってから想定外の状況に直面することも多いと思います。

このような「答えが事前に用意されていない状況」で、皆さんはどのように対応されたか聞かせください。特に、初参加の時と2回目とで、対応の仕方を変えた部分や工夫した点があれば教えてください。

中渓 一心さん 設計のプロセスは大きく変わりました。これは、1年目の経験から「何が本当に重要な変化なのか」を学んだ結果だと思います。

1年目はハードウェアの知識を持つメンバーがおらず、さらに大会直前にメンバーが抜けてしまい、私が一人で担当することになりました。そのため、一人で設計できる範囲のロボットを作ることしかできず、とにかく「できることをやろう」という、いわば守備的な対応でした。

今年はメンバーが増えたため、「チームで役割分担をしよう」と意気込んで取り組みました。しかし、逆に役割を細分化しすぎたことで、各機構の設計が干渉してしまうといった新たな問題も発生しました。

どちらの年も課題はありましたが、一番大きな変化は、「人が増えた」という変化に対して、チーム運営の方法も変えなければならないということを学んだ点です。変化に対応するには、表面的な対策ではなく、根本的なアプローチを見直す必要があるということですね。

青木 変化に対応する際、「何を変えるべきで、何を変えるべきでないか」の判断が重要ですね。チームで対応できるようになったことで、目標達成のレベルも上がったと感じますか。

中渓 一心さん はい。機構自体が持つポテンシャルで言えば、今年の方が高かったと思っています。私は複数の機構のうち、エレベーター機構(昇降機構)を担当しましたが、各機構に専門の担当者がいることで、一人では到達できなかった技術レベルに達することができたと感じています。

ただし、これは同時に新しい課題も生みました。個人でやっていた時は、全体を把握して調整することができましたが、チームになると、各パートの整合性を取ることが新たな課題となりました。

安松 星那さん 正直に言うと、結果的には今年の進め方はあまり良くなかったと思います。最終的にどの機構も完璧には完成しませんでした。

原因として、私がレゴブロックで試作したものを他のメンバーに共有する際、私の頭の中にしかないイメージを十分に言語化できず、抽象的な指示になってしまったことが挙げられます。その結果、各パーツの設計にズレが生じ、組み立て段階で干渉する問題が発生しました。

チーム規模が変わったとき、コミュニケーションの方法も根本的に変える必要があると感じています。もっと早い段階で、チーム全体で完成形のイメージを固め、それを全員が理解できる形で共有してから設計に進むべきだったと反省しています。

青木 それは非常に価値のある気づきですね。個人での対応からチームでの対応へと進化し、さらにチームの力を最大限に引き出すための新たな課題が見えたことこそが、変化対応力の成長過程だと思います。

大会では様々な要求が出されますが、限られた時間の中で全てに対応するのは現実的ではありません。設計を進める上で、特に何を重視、あるいは何を「捨てる」判断をしましたか。

安松 星那さん 得点を獲得しやすいか、または単純に製作が簡単か、という基準で判断しました。ただし、これは単純な効率性だけでなく、「限られた時間の中で確実に成果を出す」という戦略的な判断でもありました。

今回の大会ではロボットが海底に見立てたフィールド上でコーラル(珊瑚を模した小さな筒)とアルジー(海藻を模した大きなボール)という2種類のボールを持ち、指定されたゾーンに運んで得点を競うというものでした。アルジーはサイズが大きく扱うのが難しい上、得点効率もコーラルより低かったため、早い段階で諦めました。そして、より得点しやすく、製作も容易なコーラルに特化した設計にしました。

限られた時間のなかで、このような思い切った選択が必要だったと思っています。

青木 現地での対応についてもお伺いします。シカゴに到着した際、練習場の路面状況などが日本と異なり、さらなる変更を余儀なくされた部分があったかと思います。このような想定外の変化に対して、どのように対応されたのでしょうか。

石原 歩真さん 実は、日本にいる間は一度もゴールに入れることができていませんでした。現地に着いてから、とにかくゴールできるように練習と調整を重ねました。

エレベーター機構も、当初は圧力でパーツを挟んで回す方式でしたが、滑ってうまく上がりませんでした。そこで、現地で六角シャフトを製作してもらい、ガッチリと固定することで、きれいに動くようになりました。そのおかげでなんとか得点できるようになったのですが、足回りの調整をする時間は全くありませんでした。

この経験から、「事前の準備」と「現場での臨機応変さ」の両方が必要だということを痛感しました。

中渓 一心さん メンバーが海外研修で不在だったり、ハードウェアの完成が遅れてソフトウェアの調整が十分にできなかったりと、様々な問題がありました。現地では、なんとか間に合わせようと、他チームに協力してもらって、ようやく解決したという状況でした。

青木 多くの問題が同時に発生する中で、どこから手をつけるか、その優先順位はどのように決めていたのでしょうか。

中渓 一心さん 正直なところ、問題が多すぎてどこから手をつけていいか分からない状態でした。ハードウェアを修正すると時間がかかり、その間ソフトウェアや配線の作業が止まってしまいます。かといって、ハードウェアの問題を放置すると元も子もありません。

結局、ソフトウェア側で調整しようと試みても、ハードウェアの根本的な問題が解決しないという悪循環に陥っていました。エレベーター機構のスリップ問題は、大会前日に現地のチームの助けを借りて解決しました。

今思えば、もっと早い段階でチーム全体の作業を一旦ストップしてでも、この根本的な問題に取り組むべきだったという反省はあります。「時には立ち止まって根本解決に集中する」ことも重要だと学びました。

青木 現地チームからの協力をとりつけたのは、皆さんから積極的に働きかけたのですか。

中渓 一心さん はい。大会前の練習場で、英語で地元のチームに助けを求めました。

青木 「自分達だけで解決しようとせず、外部に助けを求める」というのは素晴らしい判断と行動でしたね。問題に直面したとき、何が根本原因なのかを見極め、必要なリソース(この場合は他チームの技術力)を活用するという変化への対応は、今後も様々な場面で求められると思います。

3 国際舞台での気づき

青木 国際的な舞台に立つことで、普段は見えない自分達の特徴や立ち位置が明確になったのではないでしょうか。グローバルな基準での自分達の強みと課題について、どのような発見がありましたか。

鈴木 晴太さん 良い意味で、自分達の弱い部分を素直に出せるところが強みだと思います。そのおかげで、現地では多くのチームに助けてもらいましたし、深く交流することもできました。ある意味「愛されるチーム」なのだと思います。

しかし、それが逆に「舐められる」原因にもなっていると感じます。決勝トーナメントでは3チームが協力して戦うのですが、上位チームが協力相手を選ぶ際に選ばれなかったり、「君達のロボットはディフェンスに徹してくれ」と直接言われたりすることもありました。

この経験から、グローバルでは「謙虚さ」と「実力の証明」のバランスが重要だということを学びました。謙虚であることは美徳ですが、それだけでは競争の激しい環境では生き残れない。自分達の価値を適切にアピールし、認めてもらう努力も必要だと感じました。

青木 なるほど。それは、日本から来た珍しいチームだからという理由で、興味を持ってもらっていると感じる部分もあったのでしょうか。

中渓 一心さん それも大きいと思います。ただ、現地での受け入れ先を探したり、練習場所を交渉したりと、必要なことは自分達から積極的に行動してきました。周りが寛容だっただけでなく、自分達のアクションが協力に繋がった面もあると考えています。

「待っているだけでは何も起こらない」と思い、自分達から積極的に行動を起こし、相手に価値を感じてもらえるような関係を築いていきました。その先に、対等な関係が生まれるのだと思います。

青木 チームとして今後さらに成長していくために、どのような要素が必要だと感じていますか。

中渓 一心さん チームとして存続していく上で、活動を継続的に見てくれるメンターの存在が不可欠だと感じています。技術力はもちろんですが、新しく入ってきたメンバーの繋ぎ役となり、チームの技術が停滞しないように導いてくれる大人が必要です。

国際舞台を経験して分かったのは、技術力だけでなく、「組織として継続的に成長し続ける仕組み」の重要性です。多くの強豪チームには、長年の経験とノウハウを蓄積したメンターがおり、それが競争力の源泉になっています。

石原 歩真さん 長年の経験を持つメンターがいれば、過去に起きたトラブルへの対処法など、蓄積された知見を活かすことができます。自分達だけで手探りで進めるよりも、はるかに効率的です。

ただし、「依存する」ということではなく、メンターから学んだことを自分達のものにし、さらに発展させていく主体性が重要だと思います。

安松 星那さん 現地に行ったとき、他のチームから「なぜ人に聞かないのか。これだけ多くのチームがいるのだから、聞けば絶対に解決策が見つかるはずだ」と言われ、ハッとしました。

これは文化的な違いでもあると思いますが、「困ったときは積極的に助けを求める」ことがグローバルでは当たり前なのだなと思いました。日本では「自分達で何とかしなければ」という意識が強いですが、グローバルな環境では効率的に外部のリソースを活用することが評価されます。

鈴木 晴太さん ただ、各チームで環境が異なるため、単純に聞くだけでは解決しない問題もあります。やはり、私たちのロボットを実際に見て、状況を判断し、的確なアドバイスをくれるメンターの存在が理想です。

浅野(オーツー・パートナーズ) そのメンターに状況を伝えるための「コミュニケーション・コスト」もかかりますね。常にそばにいてくれる人がいれば、その手間も省ける効果があると思います。

青木 グローバルでの経験を通じて、皆さんは「日本の中での基準」と「世界基準」の違いを肌で感じたわけですね。この経験は、今後どのような分野に進むにしても、物事を考える基盤になるはずです。

4 企業との連携に期待するところ

青木 これまでの経験を踏まえて、外部パートナーの方々から、どのようなサポートを望みますか。学校の授業のように「教える」という一方的な関係ではなく、もっと双方向的な関係を期待しているのではないでしょうか。

安松 星那さん まずは活動の初期段階で、ロボット製作の「基礎」を教えてくれる方がいてくれたらと思います。現地で感じたのは、私たちのロボットには基礎的な部分での課題が多いということでした。

ただし、単に「これが正解です」と教えてもらうのではなく、「なぜそれが基礎として重要なのか」という理由や背景も含めて理解したいと考えています。その基礎さえクリアできれば、応用は私たち自身の力で発展させていける自信があります。ロボットの「基礎」を、最初に教えてくれるパートナーがいれば、もっと自立的に成長できるはずです。

付 媛媛さん 私は、電気の基本的な計算や効率の良い配線方法などを学びたいです。今はFRCの規格に沿って配線することしかできず、なぜそうするのかという理論的な部分が分かっていません。

夏休みなど、作業ができない期間を利用して、勉強や試験を受けるなど知識を深める機会があれば、チーム全体のモチベーションも上がるのではないかと考えています。「今すぐ使える技術」だけでなく、「長期的に成長できる基礎知識」も身につけたいです。

青木 なるほど。例えば、モーターを効率的に動かすというテーマを設定し、夏休みの間に各自が考えた方法を発表し合う、といった主体的な学習方法も考えられますね。

浅野 具体的なモノを試作してみるのも良いと思います。例えば、ブラシレスモーターを自作してみるのも面白いかもしれません。「実際に作ってみる」ことで理論と実践を結びつけられるようになると思います。

青木 チーム内での連携についてはどうでしょうか。例えば、電気担当から制御担当へ要求を出す、といったチーム内での協働も重要ですね。

石原 歩真さん 限られた電力の中で、複数のモーターをどのように動かすか。制御のタイミングをどうするかといった議論を通して、チーム全体のスキルアップに繋がると思います。

先ほど見せていただいたようなロボット開発の基礎資料を使って、新しく参加したメンバーも巻き込んで勉強会ができないかと考えています。

5 イノベーション創出を経験し気づいたこと

青木 最後の質問です。チームでアイデアを出し合い、ロボットを製作していく中で、皆さんは「0から1を生み出し、1を10に育てる」という創造的なプロセスを経験してきました。

この経験を通じて、今後、このような創造的なプロセスをより効果的に進めるために、どのようなアプローチを取りたいと考えていますか。

安松 星那さん 個人的には、一人でじっくり考える時間が欲しいです。チームでの議論も大切ですが、本当に新しいアイデアは、静かに一人で考えているときに浮かぶことが多いと感じています。

ただし、それを独りよがりに終わらせてはいけないということも学びました。一人で考えたアイデアを、どうやってチーム全体に理解してもらい、実現可能な形に落とし込んでいくか。このプロセスも創造的な活動の重要な一部だと思います。

青木 それも一つの重要なアプローチですね。個人の創造性とチームの実行力をうまく組み合わせることが、イノベーション創出の鍵になりそうです。考えたことを言語化してチームに共有し、他のメンバーからのフィードバックを得て、さらに発展させていくという循環も大切ですね。

石原 歩真さん ソフトウェアの面で言えば、最終的には全てを自動化したいと考えています。今はコントローラーで操作していますが、ボタン一つで一連の動作が完了するようなロボットが理想です。

これは単なる技術的な目標ではなく、「人間がやらなくても良いことは機械にやらせ、人間はもっと創造的な部分に集中する」という考え方です。そのためには、制御論や、逆運動学のような基礎をもっと深く理解することが重要だと思います。

付 媛媛さん 私は、電気の基本的な勉強をもっとしたいです。単に個人的に知識を増やすということではなく、新人メンバーに教えることで、チーム全体の技術レベルを底上げに貢献したいと思っています。

一人ひとりの基礎力が向上すれば、チーム全体でより高度なアイデアを実現できるようになります。新人メンバーには、まず基礎を覚えてもらった上で、より深い知識を身につけてもらえるような教育ができればと考えています。

「人を育てる」ことで、チームの創造力を持続的に向上させていく、これも一種のイノベーションだと思います。

青木 非常に重要な視点ですね。イノベーション創出は個人の才能だけでなく、チーム全体の能力向上と密接に関わっています。

今回実際に経験されたことは、皆さんにとって大きな財産だと思います。そして何より、自ら考え、行動し、成長していく皆さんの姿は、私たちにとっても大きな活力となります。

本日は貴重なお話をありがとうございました。今後の活動も引き続きサポートしていきたいと思います。

まとめ

このインタビューを通じて、神山まるごと高専Hanabiチームは資金調達からアウトリーチ活動、ロボット開発まで、多岐にわたる活動を通じて、「自ら問いを立て、答えを創り出す力」を育んだと強く感じました。この経験こそが、変化の激しい現代社会で求められる力の基盤になると思います。Hanabiチームの経験は、ものづくりの本質について、私たちに重要な示唆を与えてくれました。(青木)

写真提供:神山まるごと高専Hanabiチーム