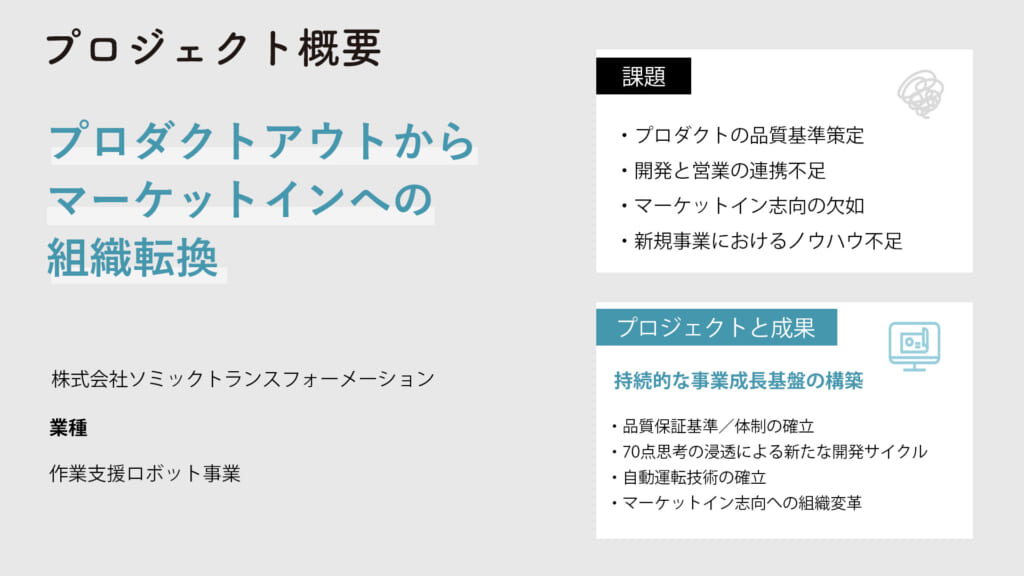

作業支援ロボット「SUPPOT」の品質基準策定と事業拡大の仕組み化、自動運転技術の確立

| 支援内容 |

|

|---|

創業109年のソミック石川を源流に持つソミックグループの新規事業創出を目的として設立されたソミックトランスフォーメーション。同社が開発した作業支援ロボット「SUPPOT」は、優れた不整地走破性能を持ち、導入現場からは高い評価を得ていました。

しかし「いいものはできたが、本当に世の中に広めていいのか分からない」──自動車部品メーカーとして培った技術力はあるものの、エンドプロダクトの品質保証や事業拡大の仕組み作りには課題を抱えていました。

2023年7月、オーツー・パートナーズは同社への支援に参画しました。約2年間にわたるプロジェクトを通じて、品質基準の明文化から組織のマーケットイン志向への転換、そして持続的な技術開発体制の構築まで、新規事業の基盤を共に築き上げました。製造業が新規事業に挑戦する際の課題と解決策を、代表の石川彰吾氏に伺いました。

【お客様からのコメント】

「我々は自動車部品メーカーとして、品質保証は自動車メーカー様にお任せしてきました。しかしSUPPOTでは、我々が主体となって品質を保証し、責任を持って提供しなければならない。『これで本当に世の中に広めていいのか』という確信が持てませんでした」

「オーツー・パートナーズは、様々な経験を持つエンジニアのスペシャリスト集団です。我々の課題を聞いて、『このプロジェクトなら、こういう経験を持つメンバーが最適』と、専門チームを組んでくださいました」

「70点の品質でも現場の環境が改善されるなら、お客様は喜んでくれる。残り30点の課題は『ここをもう少し良くしてくれたら、もっと助かる』というパートナーシップに発展しやすいんです」(石川氏)

【ご支援先】

株式会社ソミックトランスフォーメーション

ソミックグループから、社会課題をビジネスで解決する事業に挑戦する企業として設立。同社が製造する作業支援ロボット「SUPPOT」には、100年を超える歴史を持つ自動車部品メーカー、株式会社ソミック石川で培ったノウハウを詰め込まれている。優れた不整地踏破性能を持ち、土木現場や工場物流などの現場で活躍する。特に搬送における省人・省力化を実現し、様々な現場での人手不足による課題を解決するツールとして注目を集めている。

担当プロジェクトマネージャー

鷹啄 信之(ゼネラルマネージャー)

ソニー株式会社にて23年間AV・IT端末機器、ポータブルゲーム機のメカ設計、統括管理職に従事。

オーツー・パートナーズに参画以降、設計上流の構想設計の可視化や開発手法策定を中心にさまざまなクライアントを支援。開発プロセス改革、構想設計・量産設計の可視化および体系化、設計人材育成、樹脂ハイサイクル成形などの技術領域と合わせ新規事業開発、AI開発のプロジェクト等も指揮。

3つの課題:品質基準、スケール体制、人材不足

ソミックトランスフォーメーションが開発した作業支援ロボット「SUPPOT」は、優れた不整地走破性能を持っていました。実際に農業や建設現場で使用したユーザーからは「いいよね」と評価を得ていました。

しかし石川氏は当時の状況をこう振り返ります。

「プロダクトとしては概ね完成していましたが、これを世の中に広めてビジネスにしていくためのスケールや成長の仕組みで、大きな課題を抱えていました」

同社の悩みは、製造業が新規事業に取り組む際によく直面する問題でした。

「我々は自動車部品メーカーとして、お客様の要求に応じて部品を作り、納品してきました。最終製品としての品質保証は自動車メーカー様が担当されています」

SUPPOTの場合は全く違っていました。

「SUPPOTでは、自動車メーカー様がやっているような『これで大丈夫』という品質保証を、我々自身が明確にしなければならない。これまでは『従』の立場だった我々が『主』となって、全責任を持つ必要がありました」

同社が抱えていた課題は明確でした。まず、品質基準の妥当性が決められないこと。「『これで本当に普及させても大丈夫』という保証をどうするか。そういった基準を作らないと、世の中に広く普及させた後に問題が起こってしまう可能性がある」と石川氏は説明します。

二つ目の課題は、スケールのための体制不備です。開発と営業の連携が取れておらず、拡販に向けた仕組みが未整備。開発と営業の両輪で事業拡大を図る必要がありました。双方の要求を素早く具現化できる仕組み作りが急務でした。

三つ目は人材不足。「開発や基準作りを取りまとめる人材不足」という状況で、エンジニアがプロダクトを形にしたものの、そこから先への進路が見えない、というところからのスタートでした。

オーツー・パートナーズとの出会い──「エンジニア スペシャリスト集団」

2023年、転機が訪れました。同社の社外取締役である長島聡氏(オーツー・パートナーズ社外取締役を兼務)からオーツー・パートナーズを紹介されたのです。

「長島さんに我々のSUPPOTの状況を相談すると、『世の中に出しても大丈夫だという価値をちゃんと作っていくプロセスが、ちゃんと作れるエンジニアの支援が必要じゃないか』というご助言をいただいた中でご紹介いただきました」

石川氏がオーツー・パートナーズとの協業を決めた理由は、同社の製造業に対する思いにありました。

「オーツー・パートナーズは製造業に対して『もっと良いものづくりの会社を作りたい』という強い思いを持っています。この製造業への熱意が決め手でした。同じ志を持つ会社と手を組むことで我々の考える製品作りを加速させられ、そしてその取り組みを世の中に発信すれば、他の製造業の方たちにも『自分たちもやってみよう』と思ってもらえる。だから、オーツー・パートナーズと一緒にやってみようと決めました」

70点思考への転換──完璧主義からの脱却

プロジェクトが始まると、まず取り組んだのは組織の意識変革でした。特に重要だったのが「70点思考」の導入です。

「エンジニアたちが基準として比較しているのは、今目の前を走っている自動車です。しかし、ヘンリー・フォードや豊田喜一郎が最初に作った自動車の品質と、今日走っている自動車の品質保証は同じでしょうか? 私は違うと思います。新しい技術は、世の中に普及させながら様々な問題に対してPDCA改善を回し続け、レベルアップさせて今日に至っています。新しいことは基本的にそういった試行錯誤の連続で、それを乗り越え続けたものが最終的に価値として存在し続けるものです」

この考え方の転換は容易ではありませんでした。本プロジェクトのプロジェクト・マネージャーを務めた鷹啄信之(オーツー・パートナーズ)は当時を振り返ります。

「エンジニアは誰よりも責任感が強く、『自分が作ったもので人が怪我をしたらどうしよう』『迷惑をかけてしまったらどうしよう』と、過度に恐れが先行してしまう傾向があります」(オーツー・パートナーズ鷹啄)

しかし、外部環境の変化が組織の意識変革を後押ししました。

「最近SNSなどを見ると、横移動ロボットではなく人型ロボットがどんどん登場しています。このスピード感でやらないと『もう世の中からいらない』と言われてしまう」

このような危機感が共有されるようになりました。

意識変革をさらに促進したのが、自社工場での実証でした。ソミック石川・古川工場で10台のSUPPOTが導入され、従来の人による部品供給から自動運転での部品供給に変更されました。PoCの機会にもなったのです。

「目の前には、部品の運搬が遅れると生産が止まってしまうため、運搬作業者も管理監督者も常に緊張が続く環境があります。人なので体調や気持ちに波があり、昨今の人材流動化で採用も困難です。新しい人が入ると教育が必要で、管理監督者の負担も増える。多くの人が『今日は大丈夫か』『明日は大丈夫か』と心配し続けている状況です。まず我々がやるべきは、この環境を変えること。100点でなくても、70点で少しでも環境が改善されるなら、使う人たちは喜んでくれます。残り30点の課題は『ここをもう少し改善してくれたら、もっと助かる』という共に改善に向けて歩むパートナーシップに発展しやすいのです」

効果は顕著に現れました。

「導入後に『導入前に戻ることを想像してください』と聞くと、『そんなの想像したくない。SUPPOTなしでは、とてもこの環境を維持できない』と、実際に製造現場で使っている方たちがおっしゃっています」

マーケットイン志向の組織への変革と品質基準の明文化

プロジェクトの大きな成果の一つが、組織のマーケットイン志向への転換でした。

この取り組みで、全体で主体的にアイデアを出し合い、その仮説を積極的に市場検証するアプローチをとっていきました。積極的に市場に目を向け、営業・マーケ、開発・設計の両軸でアイデアを出し、検証し、更新するサイクルを回すことの実現を目指しました。

営業と技術の連携も大きく改善されました。マーケットイン志向で営業×開発で仮説検証サイクルを領域ごとに回しています。仮説検証サイクルの量と質を意識した組織体制が構築できつつある、という状況になりました。

技術面では、品質基準の明文化が大きな成果でした。6つの切り口(顧客用途視点、使用環境条件視点、法規制視点、リスク視点、競合差別化視点、運用視点)からSUPPOTに求められる機能・要件を抽出して整備しました。

さらに、それを運用するためのマネジメントシステムも設計し、現行SUPPOTの過剰・過少品質要素の特定やコストダウンテーマの抽出も行われました。

技術開発においては、自動運転の安定化やサーボ切り替えの信頼性向上、ログデータの活用開発などの実用化が進められました。特に自動化運転技術については想定する顧客の使用状況やそこにおける環境変化なども想定し、細かな検証・実証実験が進められ、品質定義が完了。また、顧客ニーズの具現化のために、物流現場において活用される台車としての活用も実現しました。すでに館内物流の現場でも活躍し、物流における人手不足に対応する省人化施策として成果を上げています。

現場重視のオーツー・パートナーズのアプローチ

石川氏がオーツー・パートナーズの支援を高く評価する理由の一つが、現場重視のアプローチでした。

「オーツー・パートナーズの皆さんは現場に行くことをいとわない方たちです。自動運転のテストは真夏の暑い体育館で、そこにある設備を活用して実施したのですが、その様子がとても印象深いです。いろんな想定をして、地道で愚直な作業をひたすら続ける大変なテストでした。しかしそれを嫌な顔一つせずに一緒にやってくれます。これがオーツー・パートナーズの強みだと思いますし、多くの会社がオーツー・パートナーズと仕事を依頼したがる理由だと思います」

また、エンジニア同士のコミュニケーションも重要でした。

「技術が分かり、現場が分かるからこそ、エンジニアと対等に話ができるコンサルティング会社だと多くのお客様に評価していただいています」(オーツー・パートナーズ鷹啄)

現場のエンジニアとの関係構築も印象的でした。両社の技術者同士が「弟子に」「兄貴分だ」と関係性を表現していましたが、そんなエピソードからも、技術者同士の信頼関係が築かれていたことがわかります。

今後の展望─競合ではなく仲間づくり

石川氏は今後の方向性についてこう語ります。

「自社だけで、この製品づくりを進めることは考えていません。自社には限界がありますし、今のスピード感では、全て自社でやると何もできないまま終わってしまいます。得意分野を持つ方たちでチームを組み、成し遂げたい世界やビジョンに向けてどんなチームを作るかが重要だと思っています。今は狭い土地の陣取り合戦をする時ではなく、皆でその面積を広げる活動をする段階です。みんなで面積を広げる活動をすることがコンソーシアムやネットワークの目指す姿で、その中でSUPPOTが存在し続けられるようにすることが目標です」

このプロジェクトは、製造業が新規事業に取り組む際の重要な示唆を提供しています。

まず、品質基準の明文化の重要性です。「これで大丈夫」という確からしさを持つための品質基準の策定は、製造業の新規事業では欠かせない要素といえます。

次に、70点思考の導入です。完璧を求めず、市場フィードバックを得ながら改善するアプローチは、スタートアップ的な発想を製造業に取り入れる際の重要なポイントになります。

そして、営業と開発の連携強化です。双方の要求を素早く具現化できる仕組み作りは、事業拡大の基盤となります。

最後に、外部専門家の効果的な活用です。自社にない経験・ノウハウを効率的に取り込むことで、事業拡大のスピードを大幅に向上させることができます。

「新しいことは基本的にPDCA改善の連続です。それを乗り越え続けたものが、最終的に価値として存在し続けます。エンジニアの『完璧でないと出せない』という思いと、経営の『市場投入してフィードバックを得る』というビジネス思想のバランスが重要です」

大企業から中小企業、地方のスタートアップ企業まで、

幅広い支援事例から代表的なものを紹介いたします。

他の事例はこちら

| 業種 |

|

|---|---|

| 支援内容 |

|

| 業種 |

|

|---|---|

| 支援内容 |

|

| 業種 |

|

|---|---|

| 支援内容 |

|